L’élevage bovin comprend plusieurs types de production : viande, lait essentiellement. Les races peuvent être spécialisées dans une de ces productions ou mixtes. La gestion des bovins repose sur plusieurs aspects fondamentaux :

- Alimentation : principalement basée sur l’herbe (pâturage, foin) et, selon la production visée et les objectifs d’élevage, sur une ration équilibrée (protéines, azote soluble, minéraux, etc.).

- Pâturage et gestion des surfaces : nécessité d’une rotation des parcelles pour éviter le surpâturage, optimiser la ressource en herbe et préserver la biodiversité.

- Santé et soins vétérinaires : suivi sanitaire rigoureux (vaccination, gestion parasitaire, soins aux pieds). A noter que certaines races ou lignées sont plus résistantes que d’autres face à certaines pathologies

- Infrastructure : clôtures adaptées, points d’eau accessibles, zones d’ombrage et abris.

Plusieurs ouvrages existent pour apprendre les bases techniques de l’élevage bovin. Le guide de l’Institut de l’Élevage et les fiches techniques des chambres d’agriculture apportent des repères essentiels sur la conduite des troupeaux.

Quels avantages et quels inconvénients ?

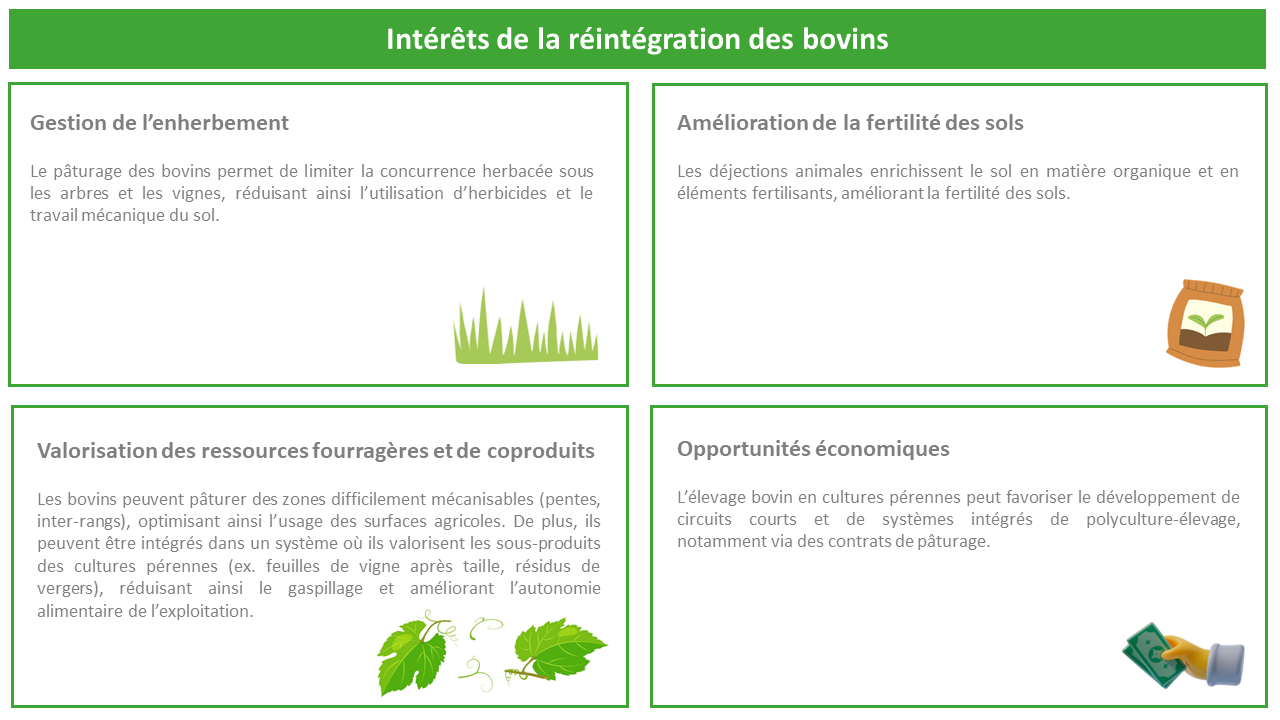

L’intégration des bovins dans les cultures pérennes, s’inscrit dans une démarche agroécologique visant à valoriser les complémentarités entre productions. En favorisant un pâturage raisonné sous couvert arboré, ces systèmes permettent non seulement d’entretenir les parcelles et d’améliorer la fertilité des sols, mais aussi de renforcer la résilience des exploitations face aux aléas climatiques. Les pré-vergers, associant arbres fruitiers et pâturage, offrent un exemple emblématique de cette synergie, alliant production agricole et préservation des paysages bocagers. Cependant, cette intégration nécessite une gestion adaptée pour éviter les risques de compaction du sol, de dégradation des jeunes arbres et d’interférences avec les cycles culturaux.

|

|

|

|

|

| Déterminer ses objectifs Il faut tout d’abord savoir pour quels objectifs vous créez cet atelier bovin. L’orientation de votre atelier (élevage laitier ou élevage allaitant) va considérablement modifier l’emprise temporelle de ce nouvel atelier sur votre ferme. Vous pouvez également faire le choix de mettre à disposition vos parcelles auprès d’un éleveur de bovins. Il est donc important de clarifier les finalités du projet :

|

|

| Choix des animaux Privilégiez des races rustiques et adaptées au pâturage extensif (races laitières : Jersiaises, Bretonne Pie Noire, Froment du Léon, Brunes des Alpes, etc. ; races mixtes : Montbéliardes, Normandes, Simmental, Rouge des près etc. ; races allaitantes : Angus, Aubrac, Salers, Galloway, Highland Cattle), moins exigeantes en compléments alimentaires et plus résistantes aux conditions extérieures. Sélectionnez des animaux en fonction de la gestion du pâturage : des jeunes bovins ou des vaches allaitantes sont souvent plus adaptés qu’un troupeau laitier nécessitant des infrastructures spécifiques et une gestion quotidienne accrue pour l’accès à la salle de traite. Il faut également veiller à ce que la densité d’animaux soit adaptée aux ressources disponibles, en fonction des objectifs de pâturage et de la capacité de régénération de la végétation. |

|

| Aménagement des parcelles

|

|

| Elaboration d’un calendrier de pâturage et d’interventions

|

|

| Assurer un suivi sanitaire et une gestion durable du troupeau

|

|

| Évaluer la rentabilité et les synergies possibles

|

|

| Communiquer et développer des partenariats

|

Les projets Inter-AGIT+ et OSAE, entre autres, ont abouti à la rédaction de fiches techniques sur le pâturage des bovins dans les cultures pérennes :

- Plantes toxiques : tour d'horizon dans les prairies et les couverts

- Concevoir son pré-verger et valoriser ses fruits

- L'introduction d'animaux en vergers et en vignes : un moyen de réguler des bioagresseurs ?

- Réintroduire le pâturage dans les cultures pérennes enherbées

- Pâturer les couverts végétaux plutôt que les broyer

La page web d’Inter-AGIT+ « Parlons du pâturage des couverts végétaux » est une mine d’informations.

Accomplir, InterAgit+ et Innovin proposent un ensemble de fiches sur la question des clôtures :

- Les principes de la clôture électrique

- Les clôtures fixes en grillage

- La clôture virtuelle

- Les clôtures électriques mobiles

- Les composants de la clôture électrique

- Franchissement des clôtures : trois exemples

N’hésitez pas également à consulter les ressources dédiées aux ovins, certaines informations pouvant être transposables d’une espèce à l’autre !

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|